성지민 화백의 작품 「한국의 멋」은 고구려 벽화의 미학을 현대적으로 재해석한 시도로, 과거와 현재를 잇는 시각적 다리 역할을 한다.

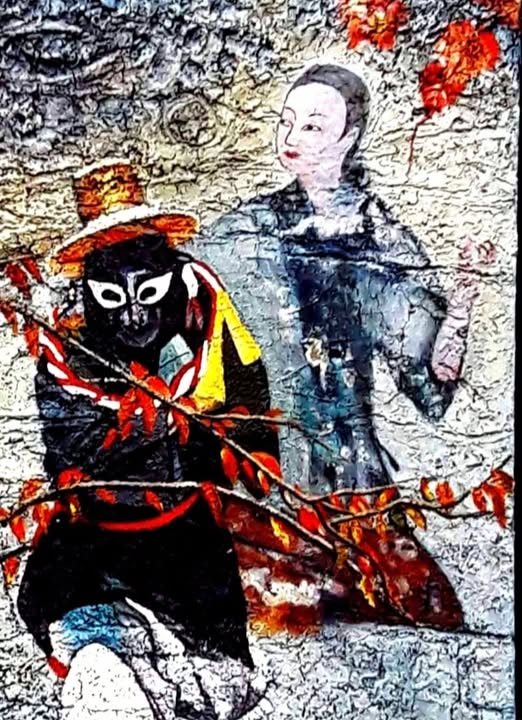

그림 속에는 세 가지 주요 요소가 등장한다. 벽면에 그려진 여인상, 그 앞에서 춤을 추는 광대의 탈을 쓴 무희, 그리고 그 주변을 감싸는 단풍에 물든 나뭇잎.

이들은 단순한 장식이 아니라, 각각 고구려의 삶과 예술, 공동체의 정서, 그리고 자연과 시간의 흐름을 상징한다.

여인상은 고구려 벽화에서 자주 등장하는 인물상으로, 당시 여성의 복식과 자세를 통해 고대인의 삶과 미의식을 보여준다.

성 화백은 이를 통해 고구려의 우아함과 품격을 시각적으로 복원하며, 관람자에게 고대의 정서를 직관적으로 전달한다.

여인의 시선은 정면을 향하고 있지만, 그 앞에서 춤을 추는 무희와는 직접적인 교감을 나누지 않는다.

이 거리감은 시대 간의 간극을 상징하며, 관람자는 그 틈을 감정으로 메우게 된다.

무희는 탈을 쓰고 춤을 춘다. 탈춤은 한국 전통 예술의 정수로, 단순한 오락을 넘어 제의적 의미와 공동체의 정서를 담고 있다.

성 화백은 이 무희를 통해 고구려인의 생동감과 예술적 감수성을 표현하며, 그림 속 인물들이 단순한 고증 대상이 아니라 살아 숨 쉬는 존재임을 암시한다.

그림의 하단에는 단풍잎이 붉게 물들어 있다. 이는 계절의 흐름과 인생의 덧없음을 상징한다.

단풍은 고구려의 강인함과 동시에 감성적 여운을 남기며, 관람자에게 ‘지금 이 순간의 아름다움’을 되새기게 한다.

단풍잎은 인물들 사이의 정서를 연결하는 시각적 장치로도 작용하며, 그림 전체에 따뜻한 분위기를 부여한다.

성지민 화백은 고구려 벽화의 조형성과 색채를 현대적 감각으로 재해석하며, 관람자에게 민족적 자긍심과 정서적 공감을 동시에 불러일으킨다.

색채의 대비, 인물의 배치, 자연의 상징은 모두 전통과 현대의 미학적 융합을 보여준다.

이 그림은 단순한 재현을 넘어, 고대의 정서를 현대적 감각으로 되살리는 시도이며, 관람자에게 시간의 흐름 속에서 춤추는 기억과 마주하게 한다.

「한국의 멋」은 결국, 우리가 잊고 있던 정서와 미감을 다시금 떠올리게 하는 예술적 장치다. 고구려의 벽화는 더 이상 박물관 속 유물에 머물지 않는다.

성지민 화백의 붓끝에서, 그것은 오늘의 감정과 만나 새로운 생명을 얻는다.